- マシナリーお役立ちNAVI

- 工作機械を学ぶ

多品種少量生産とは?

注目されている理由からメリット・デメリットまで解説

公開日:2025.08.05

「多品種少量生産」という言葉を聞いたことがあっても、その意味や背景を正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。近年、消費者ニーズの多様化や製品ライフサイクルの短縮により、この生産方式に注目が集まっています。

本記事では、多品種少量生産とは何かをわかりやすく解説するとともに、従来の大量生産との違いやメリット・デメリット、導入時の課題とその解決策までを網羅的にご紹介します。

多品種少量生産とは?

製造現場でよく耳にする「多品種少量生産」という言葉ですが、注目される場面が増えてきました。しかし、「なんとなく意味はわかるけれど、他の方式とどう違うのか」「自社に必要なのか判断がつかない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

ここではまず、多品種少量生産とは具体的にどういうものなのか、その基本的な意味から解説していきます。

多品種少量生産の意味

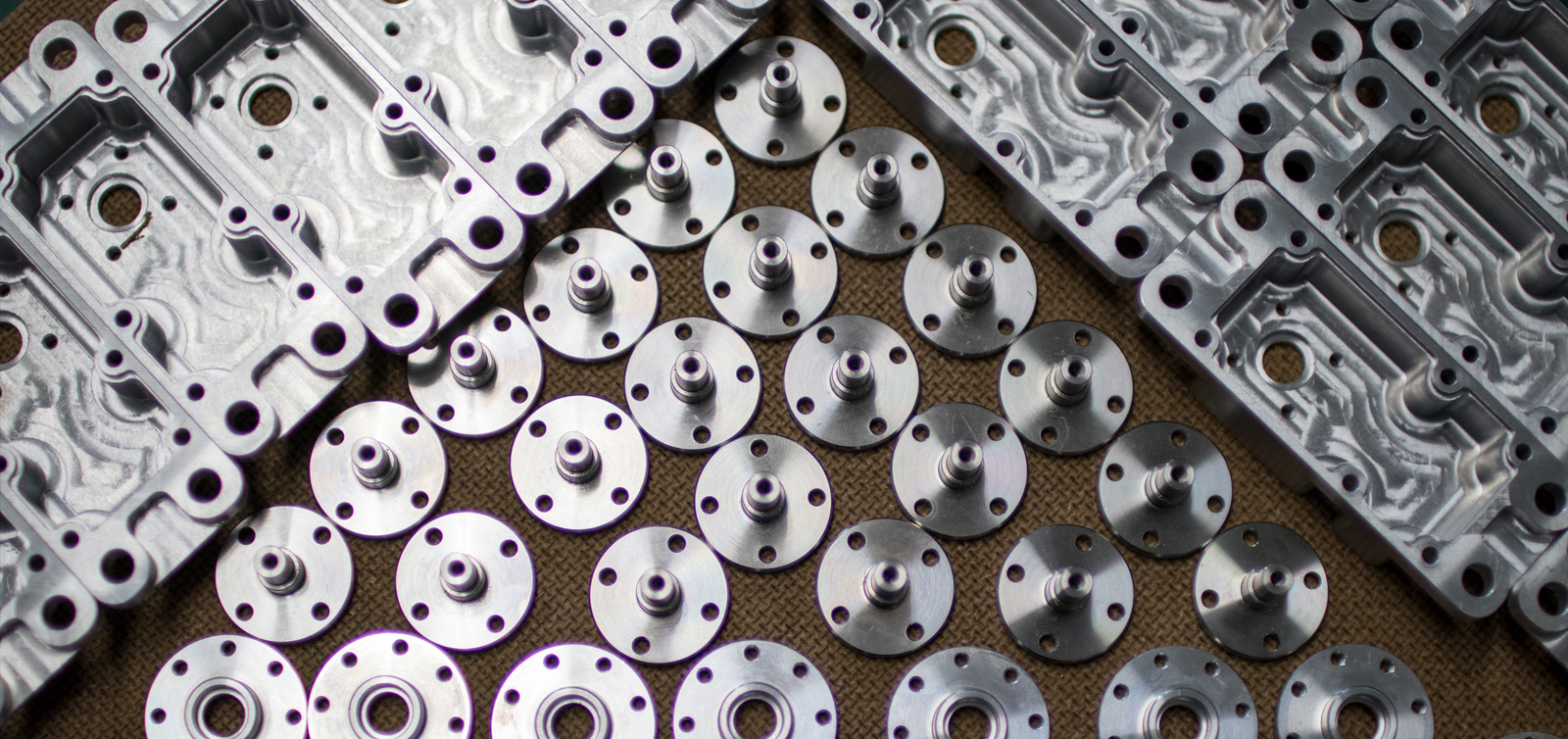

多品種少量生産とは、文字通り「多くの種類の製品を、少量ずつ生産する方式」のことを指します。近年、製造業においてこの生産方式が注目されている背景には、消費者ニーズの細分化と多様化があります。

例えば、以前なら全国どこでも同じ製品が好まれていましたが、今では性別・年齢・地域・季節・ライフスタイルに応じた「ちょうどいい製品」が求められる時代です。このようなニーズに対応するには、限られた製品を大量に作るのではなく、必要なものを必要な分だけ作る仕組みが重要になります。

そこで役立つのが、多品種少量生産です。

ただし、注意すべきはこの方式の生産は煩雑になりやすく、段取り替えや管理の手間が増えることでコストが上がってしまう点です。つまり、柔軟な対応力がある一方で、生産効率や収益性とのバランスをどう取るかが課題となります。

このように、多品種少量生産は「選ばれる商品を、選ばれるタイミングで、選ばれる量だけ生産する」という、現代の市場に適した柔軟性の高い生産方式です。

多品種少量生産が

注目されている理由

近年、多品種少量生産が必要とされている最大の理由は、「顧客ニーズの急速な多様化」にあります。

スマートフォンの普及やSNSの台頭により、消費者が商品を選ぶ目はますます厳しくなり、「みんなと同じもの」よりも「自分に合ったもの」が好まれる傾向が強まっているからです。実際、年齢・性別・地域・ライフスタイルなどによって求められる機能やデザインは大きく異なります。

さらに、商品のライフサイクルが短くなっているのも特徴です。トレンドの移り変わりが激しくなり、1年持たずに陳腐化する商品も少なくありません。こうした状況下で、大量に在庫を抱えるような少品種大量生産は、リスクが高くなってしまいます。

そのため、できるだけ在庫を持たず、需要に応じて柔軟に対応できる生産体制──つまり「多品種少量生産」への転換が、製造現場で広がっているのです。

少品種大量生産との違い

ここで、多品種少量生産とよく比較される「少品種大量生産」との違いを整理しておきましょう。

| 少品種大量生産 | 多品種少量生産 | |

|---|---|---|

| 特徴 | ・同一製品を大量に効率よく生産 ・コストダウンに優れている ・柔軟性に欠ける |

・多くの種類を少しずつ生産 ・顧客ニーズに柔軟に対応できる ・管理が煩雑 |

| 向いている ケース |

・需要が安定している ・標準化された製品が中心 |

・多様なニーズ ・短納期対応が求められる |

※横にスワイプしてご確認ください。

少品種大量生産は、同じ製品を長期間・大量に生産することで、材料の一括仕入れや設備の連続稼働によってコスト削減が可能です。しかしその反面、需要の変化に対応しづらく、在庫を過剰に抱えるリスクがあります。

一方の多品種少量生産は、顧客の「今、欲しいもの」に的確に対応できるため、マーケティングや営業戦略と連携することで大きな価値を発揮します。ただし、そのためには段取り替えの頻度増加や生産管理の複雑化といった課題に対応する工夫も必要です。

多品種少量生産

2つのメリット

多品種少量生産は、単に製品の種類を増やして少量ずつ作るというだけでなく、現代の消費スタイルに柔軟に対応できる顧客にあわせた生産方式です。

では、実際に導入することでどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは代表的な2つのメリットについて解説します。

メリット1.

さまざまな顧客のニーズに

応えられる

多品種少量生産の最大のメリットは、顧客一人ひとりのニーズにあわせた製品展開ができることです。

現代は「誰にでも合う商品」よりも、「自分にピッタリのもの」が求められる時代です。性別や年齢だけでなく、住んでいる地域や季節、ライフスタイルによってもニーズは変化します。

従来の少品種大量生産では、こうしたニッチで多様な要望に対応するのは困難でした。

製造業では、業界・企業ごとに異なるスペックや設計変更に対応した部品供給が求められるケースが増えています。

例えば、産業機械や医療機器、精密装置などの分野では、同じカテゴリの製品でも「この顧客専用の設計」「このロットだけ仕様変更あり」といった細かいニーズが当たり前になっています。多品種少量生産を取り入れれば、こうした細かなニーズにも柔軟に応えることが可能です。

つまり、ターゲットごとに最適化された商品を少量ずつ提供することで、顧客満足度の向上に直結するのがこの方式の大きな強みです。

メリット2.

過剰在庫のリスクを減らせる

もうひとつのメリットは、在庫ロスを最小限に抑えられることです。

多品種少量生産では、大量の製品を事前に作り置くのではなく、需要の変化を見ながら必要な分だけ生産することが基本となります。このため、需要が読みにくい商品でも在庫を抱えすぎるリスクがありません。

例えば、製造装置に使われるカスタム部品は、受注後にしか仕様が確定しないことも多く、在庫前提の生産では無駄が発生しやすくなります。多品種少量生産であれば、需要変動にも柔軟に対応し、ムダな在庫や廃棄リスクを抑えることができます。

さらに、完全受注生産に切り替えれば、在庫ゼロでの運用も実現できます。こうした柔軟な生産体制が、資金効率の向上にもつながります。

多品種少量生産

3つのデメリットと課題

多品種少量生産は、顧客ニーズに柔軟に対応できるという点で大きなメリットがあります。

しかし、導入を検討するうえでは「良い点」だけでなく、「乗り越えるべき課題」も正しく理解しておくことが欠かせません。

ここでは、実際の現場でもよく指摘される代表的な3つのデメリットと課題について解説します。

デメリット1.

コストの増加

多品種少量生産では、どうしても原価や管理コストが上昇しやすいというデメリットがあります。

少品種大量生産では、同一製品を大量にまとめて作ることで部品や材料の一括仕入れが可能になり、原価を大きく抑えられます。

しかし多品種少量生産では、製品ごとに異なる部材や工程が必要になるため、材料費や仕入れ単価が高くなりやすいです。

また、多くの製品を同時に扱う関係で、生産スケジューリングや在庫管理、原材料発注などの管理業務も複雑化します。これにより、間接的な人件費やシステムコストも増加する傾向があります。

例えば、月に10種類の製品をそれぞれ1,000個ずつ作るケースと、1種類の製品を10,000個作るケースとでは、段取りや材料手配、検品などにかかる手間が大きく異なります。前者ではそれぞれの仕様に応じた段取り替えや工程管理が求められ、コスト負担が相対的に重くなるからです。

このように、柔軟な対応の裏側にはコストの増大というリスクが潜んでいるため、十分な見積もりと計画が重要です。

デメリット2.

生産効率の低下

多くの製品を少しずつ作るという特性上、どうしても生産効率は下がりやすくなります。

多品種を扱うと、製品ごとに使用する治具や金型、設備条件を変える必要が出てくるためです。この「段取り替え」の時間が頻繁に発生することで、実際に生産ラインが稼働している時間が減少してしまいます。

さらに、設備だけでなく作業者の手順も製品ごとに変わるため、人為的なミスや時間のロスも増えてしまう傾向です。

効率を維持するには、段取り替え時間の短縮や作業の標準化といった工夫が欠かせません。

デメリット3.

作業員の教育

製品が多ければ多いほど、現場で求められる知識とスキルも増え、作業員の教育負担が重くなります。これは、製品ごとに工程や注意点が異なるためです。

対応するには、作業者が各製品の手順や仕様を把握し、正確に作業できるようになる必要があります。特に新人やパートスタッフにとっては、短期間でそれらを習得するのは簡単ではありません。

例えば電子機器の組立ラインでは、ネジの種類や締め付けトルク、配線方法まで製品ごとに微妙な違いがあり、ほんの少しの手違いが品質トラブルの原因になることもあります。作業ミスを防ぐには、OJTやマニュアル整備、習熟度テストなどの教育体制の強化が必要です。

品質を安定させるには、単に作業員に頼るだけでなく、誰でも正確に作業できる仕組みづくりが求められます。

多品種少量生産の

課題解決のヒント

多品種少量生産には柔軟性という大きなメリットがある一方で、コストや効率といった課題が伴います。では、これらの課題をどのように解決すればよいのでしょうか?

ここでは、現場で実践できる4つの具体策を紹介します。

製品ごとの生産方法を考える

すべての製品を同じ基準で管理するのではなく、製品ごとに最適な生産方法を設計することが効率化の第一歩です。

なかには注文が多く安定している製品もあれば、突発的なニーズに応じて対応する製品もあります。それぞれを一律に扱ってしまうことが、効率が下がる原因です。

発注数が多く需要が読める製品については、見込み生産によって先行して準備を進めることで、生産計画の余裕を確保できます。一方で不定期な製品は、完全受注生産に徹するなど、生産形態を柔軟に使い分けることが効果的です。

ロスを最小限に抑えつつ、現実的な生産体制を整えるには、「製品の特性に応じたメリハリある運用」がカギとなります。

段取り替えの回数削減を検討する

段取り替えの負担を減らせば、現場の稼働率を大幅に高められます。多品種少量生産では製品ごとに設備や治具の調整が必要になり、これが生産効率低下の原因になります。

そこで注目されているのが「内段取り」と「外段取り」の区分です。

段取り作業を「生産を止めて行う作業(内段取り)」と「生産しながら進められる作業(外段取り)」に分類し、できる限り外段取りに移行することで、機械の停止時間を最小限に抑えられます。

さらに、段取り替えの省力化に貢献する設備として、「100本マガジン」を搭載したブラザーの【SPEEDIO U500Xd2-100T】のような機種も注目です。この設備は、多種の工具をつけたままにできるため、工具取り替えにかかる手間と時間を削減します。

生産管理システムを導入する

複雑化する生産現場では、人の管理だけでなく、システムによる情報の一元管理が欠かせません。

多品種を少量ずつ生産していると、製品ごとの納期や原材料の在庫状況、進捗管理が属人的になりがちで、見落としやミスが生産ロスにつながります。生産管理システムを導入することで、各工程の進捗、在庫量、納期対応などをリアルタイムで「見える化」できます。

これにより、生産の優先順位が判断しやすくなり、チーム全体の対応スピード向上も可能です。効率的なオペレーションを実現するためには、「データに基づいた判断」と「タイムリーな対応」がポイントとなります。

IoTの導入を検討する

人の手に頼る作業が多い現場こそ、IoT技術の導入によってミスを未然に防ぐ仕組みが必要です。

多品種対応では、製品ごとに異なる手順を覚える必要があるため、作業者の負担が増えます。その結果、検査ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーが起きやすくなります。

これまで目視で行っていた製品検査を、カメラやセンサーによる自動検査に切り替えるだけでも、作業負担の軽減とミス防止に効果的です。また、作業手順のデジタル表示や進捗管理の可視化により、誰が見ても同じ品質で作業できる環境が整います。

IoTは「人に頼らない仕組みづくり」の第一歩です。省力化と品質安定を同時に実現する手段として、積極的な導入を検討しましょう。

多品種少量生産を成功に

導くために必要な視点とは?

多品種少量生産を成功させるためには、「売れるものを、必要な分だけ作る」という発想の転換が必要です。需要の変化に柔軟に対応し、在庫を最小限に抑えることが競争力につながります。

また、製品ごとのばらつきを抑えるために、作業の標準化や属人化の排除も重要です。誰が作っても同じ品質を保てる仕組みを作ることで、現場の安定性と生産効率を高められます。

さらに、生産・在庫・納期などの情報をリアルタイムで「見える化」し、部門間で共有できる体制を整えることが、的確な意思決定と迅速な対応を可能にします。そして、少量でも利益を出すには、自動化・省力化によるコスト最適化も欠かせません。小ロットだからこそ、効率的な工程設計と設備活用が求められます。

なお、ブラザー工業のマシニングセンタ「SPEEDIO」には、対話式プログラムや工具寿命管理など、多品種小ロット生産に最適な機能が搭載されています。製品品質の平準化や生産性の向上を図りたい現場にとって、有力な選択肢のひとつです。導入を検討されている事業者の方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

-

文:河井ひとみ

1979年生まれ。国立工業高専卒業後、ソフトカプセルOEMメーカーに入社し、品質管理・品質保証職を経験。化粧品会社への転職を経て、2020年にフリーライターへ転身。製造業関連のBtoB記事はじめ、SaaS関連記事やホワイトペーパーなど幅広いコンテンツを手がけています。

-

編集:株式会社イージーゴー

WEBコンテンツ、紙媒体、動画等の企画制作を行う編集制作事務所です。ライターコミュニティ「ライター研究所」も運営しています。

https://eggo.jp/

- 時短加工したい

- 加工時間を短縮して高効率&生産性アップ

- ブラザーホーム

- 製品情報

- 工作機械

- マシナリーお役立ちNAVI

- 多品種少量生産とは?注目されている理由からメリット・デメリットまで解説

![[新しいウィンドウ]](/-/media/cojp/product/machine/speedio-navi/img/articles/out-link.ashx)

Facebook

Facebook X

X LINE

LINE