- トップ

- マガジントップ

- [くらし]に関する記事一覧

- 家庭用・業務用プリンターの廃棄処分方法、回収場所は?

家庭用・業務用プリンターの廃棄処分方法、回収場所は?

プリンターが故障したり買い替えたりしたときに、不要になってしまったものはどうすればいいのか?粗大ごみ?処分前に何かしたほうがいい?などの疑問に家庭用・業務用プリンターメーカーのブラザーが正しい方法をご紹介します。

プリンターを処分したいと思っても、「どこに出せばいいの?」「お金はかかる?」「個人情報のデータって大丈夫?」など、いざとなると迷う方も多いのではないでしょうか。

プリンターの処分方法や、処分前に確認すべきポイント、データ消去の手順についてもご紹介します。

PR

家庭用プリンターの処分の仕方

家庭用プリンターの処分は、「リサイクルに出す方法」と「ごみとして廃棄する方法」があります。それぞれ見ていきましょう。

一つ目のリサイクルによる処分は環境保護にもつながり、資源の無駄も防げます。動かないプリンターや壊れたプリンターでも回収してくれる場合もあります。

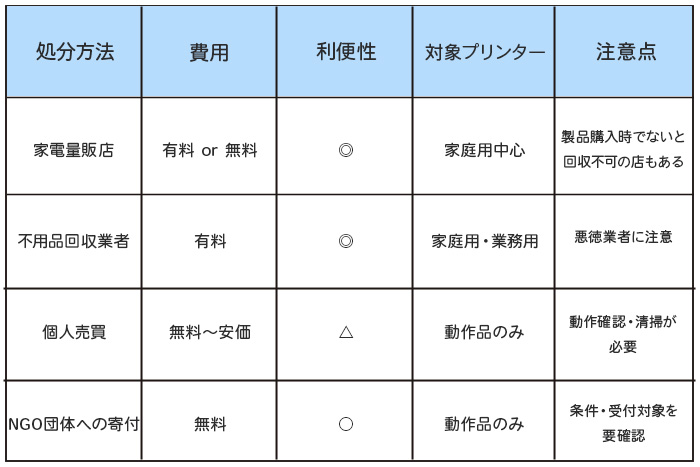

家電量販店で下取り・回収

多くの家電量販店では、不要になったプリンターの回収を行っています。家電量販店では、新しい製品を購入した際の下取りや、有料での回収に対応しているケースがあります。

買い替えでの下取り出ない場合は、条件や対応が店舗によって異なるため、事前に問い合わせておくかホームページで確認しておくと安心です。

不用品業者で回収

プリンター以外にも処分したいものがある場合は、不用品回収業者に依頼するのも一つの方法です。家具や家電をまとめて引き取ってくれるため手間がかかりません。

ただし、中には不当な高額請求を行ったり、不法投棄をしたりする悪質業者も存在します。業者を選ぶときには、自治体に登録されているか、口コミ評価の高い業者であるかを確認することが大切です。

個人売買をする

壊れていない、まだ使えるプリンターであれば、フリマアプリや中古品売買サイトで出品する方法もあります。引き取り希望者に安価または無料で譲渡できる可能性があります。スムーズな取引のためにも、事前に動作確認や清掃を行っておくことが大切です。ホコリやインク汚れが残っていると、印象が悪くなって売れにくくなる原因にもなります。

ただし個人間での取引なのでトラブルにつながるおそれもあるため、利用アプリやサイトの規約には目を通しておきましょう。

NGO団体に贈る

不要になったプリンターをNGO団体に寄付するという選択肢もあります。一部の国際協力団体では、使用済みの機器を回収し、その収益を支援活動に活用しています。

また、内部のレアメタル(希少金属)を再資源化することで、環境保護にも貢献できます。処分と寄付を同時に叶えたい方にはおすすめです。

売り物にする、譲るのも心配だし、家庭ごみとして処分してしまおうと考えた場合、多くのインクジェットプリンターは、不燃ごみや小型家電として処分できます。

一方で、大型の複合機やレーザープリンターは粗大ごみに該当する場合もあり、事前の申し込みが必要です。

粗大ごみで出す場合は、処分費用が発生することもあるため、確認が必要です。

まずはお住まいの自治体で、対応している処分方法をチェックしましょう。

リサイクル料金、処分費用はいくらかかる?無料で捨てるには?

プリンターを処分する際に気になるのが「費用はいくらかかるのか」という点です。実は、処分方法やプリンターの種類によって費用は大きく変わります。

処分にかかる金額は、数百円から数千円程度が一般的です。リサイクルを目的に家電量販店や業者に依頼する場合、サイズや重量、種類(複合機・レーザープリンター・3Dプリンターなど)によって価格が異なります。

ここでは、プリンターの処分費用に関する代表的なケースをご紹介します。

プリンターのリサイクル料金

家電量販店や専門業者にリサイクル目的で回収を依頼すると、500円〜1,000円程度が相場です。大型機種や法人向け機器の場合は、さらに高くなる場合もあります。

たとえば、ある家電量販店では家庭用プリンターの回収費用が税込1,100円と明示されている場合、他の量販店でも同程度の料金がかかるケースが多く見られます。業者によって価格設定は異なるため、事前の確認が重要です。

粗大ごみ?廃棄する際の処分料

自治体の粗大ごみとして出す場合は、数百円程度の手数料が発生します。処分方法は自治体によって異なり、処理券の購入や収集日の予約が必要になることもあります。

自治体指定のリサイクルセンターに持ち込めば、無料で引き取ってくれるケースもあります。

処分前に、自治体の公式ホームページや「ごみ分別ガイド」で確認しておきましょう。

ブラザーのプリンターを処分するなら、機種を確認!

ブラザー製プリンターを処分する場合、まずは自分の機種がどの分類に該当するかを確認することが大切です。たとえば、見た目が小さくても「家庭用」ではなく「業務用」とされるモデルもあり、処分方法が異なることがあります。

ブラザー公式サイトでは、機種番号からサイズ区分や処分方法を確認できるページが用意されています。不安な場合は、メーカーの情報をチェックしてから処分方法を検討しましょう。

プリンターの捨て方 回収してくれる場所は?自治体の例

先に述べたように、プリンターの処分方法は自治体によってルールや費用が異なります。誤った方法で出すと回収されなかったり、追加費用が発生したりするため、事前の確認が必要です。

いくつかの自治体での例をご紹介します。

世田谷区でプリンターを処分する場合

世田谷区では、最も長い辺が30cm以下のプリンターは不燃ごみとして出すことが可能です。それ以上のサイズは粗大ごみに該当し、重量に応じて料金が変動します。

- ● 10kg以下:400円

- ● 10kg超〜20kg以下:800円

- ● 20kg超〜30kg以下:1,200円

粗大ごみは回収と持ち込みの2通りがあり、持ち込みの場合は処理手数料が半額になります。予約はインターネットまたは電話で受け付けています。なお、業務用プリンターは産業廃棄物扱いとなるため、粗大ごみでは出せません。

出典:世田谷区粗大ごみ※外部サイトへリンクします。

横浜市でプリンターを処分する場合

横浜市では、1辺が50cm未満のプリンターは「燃やすごみ」として出せます。さらに、30cm未満であれば「小型家電回収ボックス」への投入も可能です。

50cm以上のプリンターは粗大ごみとなり、手数料は一律200円。こちらも回収か持ち込みの選択ができ、予約は電話またはインターネットで行います。

出典:横浜市ごみと資源物の出し方一覧表※外部サイトへリンクします。

名古屋市でプリンターを処分する場合

名古屋市では、サイズによって処分方法が異なります。

- ● 縦15cm×横40cm×奥行25cm以下:小型家電リサイクルボックスへ

- ● 30cm角未満:不燃ごみ

- ● 30cm角を超える:粗大ごみ(要予約)

粗大ごみは電話またはインターネットから申し込み、持ち込みの場合は10kgまで200円の処理料がかかります。

出典:名古屋市粗大ごみの分け方・出し方

京都市でプリンターを処分する場合

高さ30cm×横40cm×奥行40cm以内のプリンターは、小型家電リサイクルボックスで回収可能です。それ以上のサイズは「大型ごみ」として扱われ、回収には400円の処理手数料券が必要です。予約は電話またはインターネットから行います。

出典:京都市情報館※外部サイトへリンクします。

札幌市でプリンターを処分する場合

札幌市では、30cm×30cm以内の機種は家電回収ボックスへ。指定ゴミ袋(40L)に入れば「燃やせないごみ」として出せますが、入らない場合は大型ごみになります。大型ごみの回収は200円の手数料が必要で、電話予約が必要です。

出典:札幌市小型家電の無料回収※外部サイトへリンクします。

出典:札幌市家庭ごみ50音分別辞典※外部サイトへリンクします。

福岡市でプリンターを処分する場合

福岡市では、指定ゴミ袋(45L)に収まるプリンターは「燃えないごみ」として処分可能です。袋に入らない場合は粗大ごみ扱いとなり、処分手数料は300円です。予約はインターネットまたは電話で行い、資源化センターに持ち込む場合は10kgまで140円の料金がかかります。

出典:福岡市の環境※外部サイトへリンクします。

このように、処分ルールは自治体ごとに細かく異なります。

業務用プリンターは産業廃棄物として廃棄

続いて、業務用プリンターを処分する際の注意点について見ていきましょう。

業務用プリンターの処分は、家庭用と違って「産業廃棄物」扱いとなるため、自治体の粗大ごみには出せません。

そのため、許可を持つ産業廃棄物処理業者に依頼する必要があります。処理内容によっては「マニフェスト(処理伝票)」の作成も必要です。

また、リース契約で導入した機器であれば、メーカーやリース会社に返却・回収を依頼するのが基本です。契約内容を確認しましょう。

無許可業者への依頼は、企業の信頼を損なうリスクがあるため避けてください。まずは購入元か自治体の産廃課に相談するのがおすすめです。

ちょっと待って!処分・廃棄前の最終チェック

プリンターは場所をとるため、処分を決めたらすぐに手放したくなるかもしれません。ですが、処分前に必ず確認しておくべきポイントがあります。

たとえば、個人情報の漏洩や、大切なデータ・原稿の紛失など、後からでは取り返しがつかない事態を防ぐためです。

以下の項目をチェックしてから、廃棄やリサイクルの手続きを進めましょう。

データを削除は忘れずに!消去方法のご案内

一部のプリンターには、コピー履歴や電話帳データなどの個人情報が保存されていることがあります。そのまま捨ててしまうと、情報漏洩のリスクがあります。 一般的な削除方法は、操作パネルからアドレス帳を表示し、宛先のデータを全削除する流れとなります。

プリンターを処分・廃棄する際は、プリンター内のデータを完全に削除するよう心がけましょう。

原本の取り忘れがないか確認する

スキャンやコピー機能付きのプリンターでは、原稿台に書類を置いたまま忘れるケースが意外と多いです。

お子さんのプリントや会社の重要書類などが残っている可能性もあるため、一度ふたを開けて中を確認しましょう。

外部入力メモリーの取り忘れに注意する

USBやSDカードなどの外部メディアには、大切なデータが保存されていることもあります。紛失すると復旧できない場合もあるため、取り外しを忘れないよう注意しましょう。

インクやドラムはリサイクルする

たとえばブラザーでは、使用済みトナーやドラムを無料回収し、「トク刷るポイント」という独自制度でポイントを付与。ポイントはスイーツやギフト券などと交換可能です。

未使用インクについても、保管せずリサイクルを検討しましょう。

処分・廃棄前に迷ったら~プリンターの修理方法、寿命について

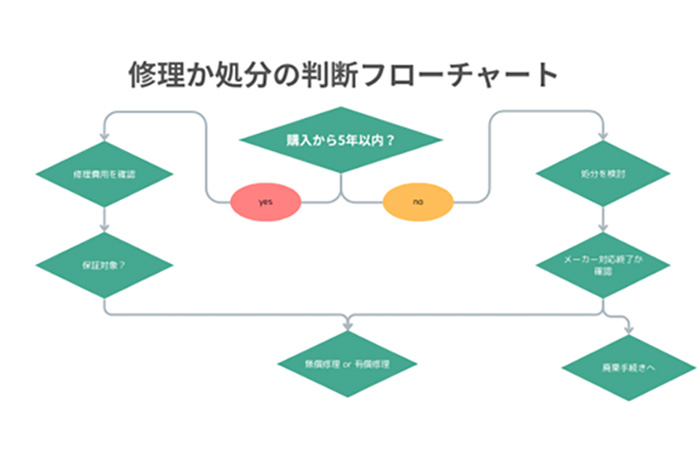

プリンターの不調が起きたとき、すぐに処分を考えるのは早計です。状態や年数によっては、修理したほうが経済的なこともあります。

修理か処分か判断の目安となるプリンターの寿命は一般的に約5年といわれています。これは以下の2点が理由です。

- ● 事業用プリンターの法定耐用年数が5年(国税庁資料より)

- ● メーカーの部品保有期間が販売終了後5年間とされている

出典[1]:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1)

そのため、使用年数が5年未満なら修理を、5年を超えていれば処分を検討するのが基本的な判断基準になります。なお、ブラザー製品の場合、レーザープリンターやビジネスインクジェットプリンターなどのビジネス用途向けプリンターは、製品寿命を5年と定めています。(別途製品毎に耐久年数を設定)

処分するのか修理するのか迷った場合には、以下のフローチャートも参考にしてください。

処分を決める前に、以下をチェックしてみましょう。

- ● メーカーQ&Aに同じ症状がないか

- ● 保証期間内かどうか(無償修理の可能性あり)

- ● 修理費用と買い替えコストを比較

インクジェットプリンターであれば、ヘッドクリーニングや純正インクの使用、紙詰まり防止など、日頃の使い方で故障を防ぐこともできます。

関連記事:プリンターで印刷できない15の原因と対処法を徹底解説

関連記事:【プリンターの耐用年数はどのくらい?】買い替えの目安について

プリンターの処分・廃棄は安全に行いましょう!

これまでご紹介してきたように、プリンターの処分にはさまざまな方法があり、処分時のルールや注意点を守ることで、安全かつスムーズに廃棄できます。

- ● 家庭用と業務用で処分方法が異なる

- ● 家電量販店や自治体、メーカーで回収・引き取りサービスあり

- ● 処分前には「データ削除」「原稿やメモリーの取り外し」「インクのリサイクル」を忘れずに

- ● 使用年数が5年以内なら修理を検討、それ以降なら処分を視野に

- ● 安全で適正な方法を選ぶことで、環境保全にもつながる

また、処分前に一度修理や再利用を検討することで、無駄な出費を避けられる場合もあります。迷ったときは、メーカーのサポートページや地域の自治体窓口に相談するのが安心です。ブラザー製品をお使いのかたで、処分や買い替えについてわからないことがある場合は、ブラザーのサポートページをご確認ください。

プリンターは便利な一方で、処分時に注意すべき点も多い家電です。正しい知識で、安心・安全なプリンター処分を行いましょう。そして、新しいプリンターで、快適なプリントライフをお過ごしください。

新しいプリンターを選ぶなら、現在の使い方や必要な機能に合わせて確認

※この記事の内容は、記事掲載開始当初、もしくは更新時のものです。

※この記事でご提供する情報は、その正確性と最新性の確保に努めておりますが、完全さを保証するものではありません。当社は、当サイトの内容に関するいかなる誤り・不掲載について、一切の責任を負うものではありません。