- トップ

- マガジントップ

- [趣味]に関する記事一覧

- 【Print Terrace活用例】ペーパークラフトで“お寿司屋さんごっこ”を楽しもう!

【Print Terrace活用例】ペーパークラフトで“お寿司屋さんごっこ”を楽しもう!

初詣に出かけたり、家でゴロゴロしたりと、思い思いのスタイルで過ごすお正月。子どもと一緒に過ごす場合は、子どもが喜びそうな“お楽しみ”を用意して賑やかに過ごしたいですよね。

そこで今回は、お正月のご馳走でもある「お寿司」のペーパークラフトを紹介します。切って組み立てるだけのプリントコンテンツを使うので、手軽に作れて子どもの工作にもピッタリ。できあがったお寿司を使って、みんなで“お寿司屋さんごっこ”をするのも楽しいですよ。

筆者プロフィール

うらのりえ。子育てをしながらWebライターとして活動。趣味はハンドメイドや雑貨屋さん巡り、サッカー観戦など。

PR

「Print Terrace」のペーパークラフトでお寿司を作れる!

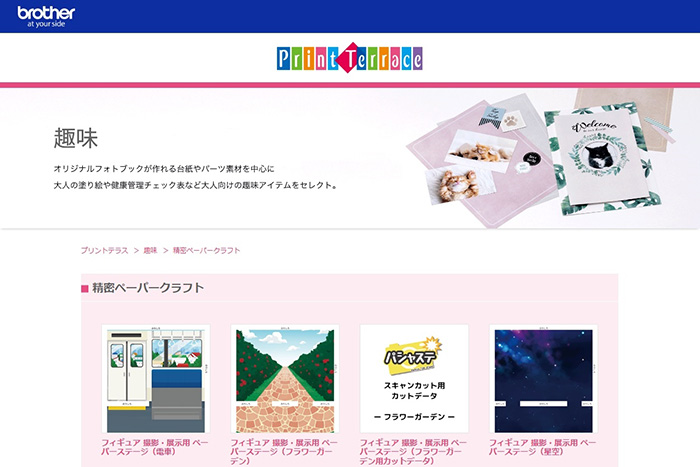

趣味の小物からビジネスまで、さまざまなプリントコンテンツを提供しているブラザーの公式サイト「Print Terrace(プリントテラス)」。今回は「【すしざんまい】お寿司のペーパークラフト」シリーズを使って、お寿司や寿司下駄を作っていきましょう。

<contents>

● 材料・道具

● 「にぎり」を作る

● 「軍艦」を作る

● 「ガリ」と「寿司下駄」を作る

● “お寿司屋さんごっこ”で遊んでみた

「Print Terrace」はコチラ

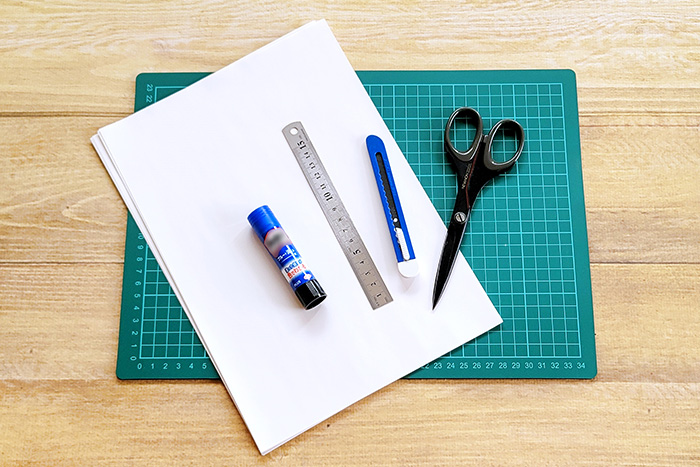

材料・道具

今回の制作で使用した材料・道具は下記の通りです。

材料

・コピー用紙(白、厚手、A4サイズ)

道具

・カッター、ハサミ

・のり(※)

・定規

・カッティングボード

<補足>

・(※)液体のりは紙がふやけてしまう場合があるため、固形のものがオススメです。

「にぎり」を作る

それでは早速、定番の「にぎり」から作っていきましょう。

●ステップ1:プリントコンテンツをダウンロード

まずは、プリントコンテンツのダウンロードから始めます。

「Print Terrace」のサイトを開き、「使いたいモノから選ぶ」>「趣味」>「精密ペーパークラフト」と進みましょう。

「Print Terrace」はコチラ

「【すしざんまい】お寿司のペーパークラフト」シリーズのプリントコンテンツを探し、ここでは下記8種類の「にぎり」をダウンロードします。

・本鮪の赤身

・本鮪の大とろ

・たまご

・ぼたんえび

・サーモン

・上穴子

・たこ

・えんがわ

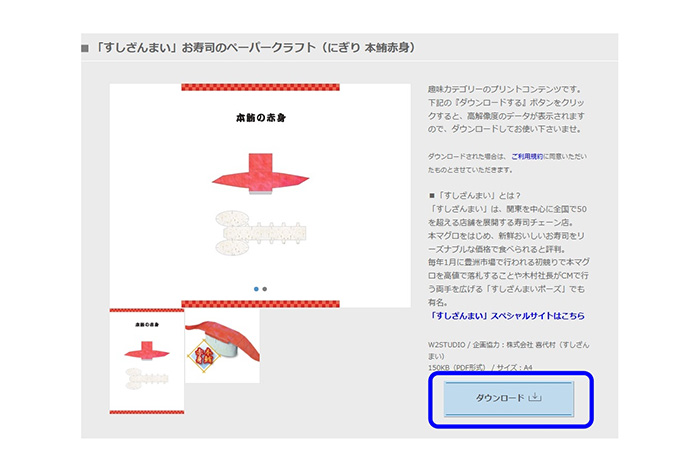

各プリントコンテンツをクリックすると、ダウンロード画面が表示されます。右側の青いダウンロードボタンをクリックして、ファイルをダウンロードしましょう。

<ポイント>

・ファイルはPDF形式です。

●ステップ2:プリントコンテンツを印刷

8種類のプリントコンテンツが印刷できました。それぞれA4サイズ2~3枚のセットで、パーツや作り方がプリントされています。

●ステップ3:パーツをカット

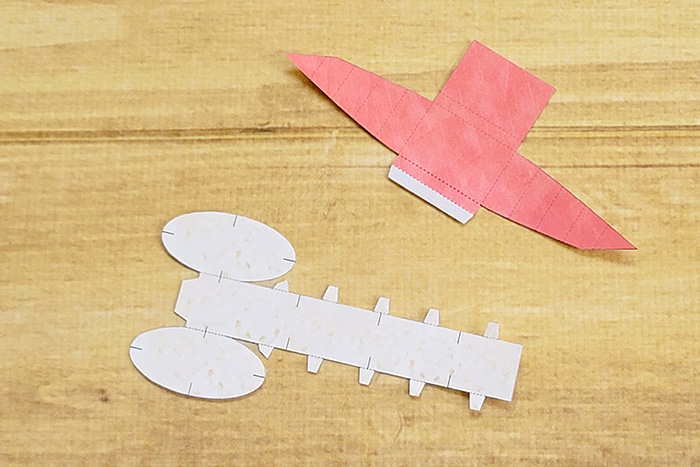

プリントコンテンツが用意できたので、いよいよペーパークラフトをスタート! ここでは、「本鮪の赤身」を作っていきましょう。

1枚目にプリントされたネタとシャリをカットし、パーツを2枚用意します。

●ステップ4:シャリを作る

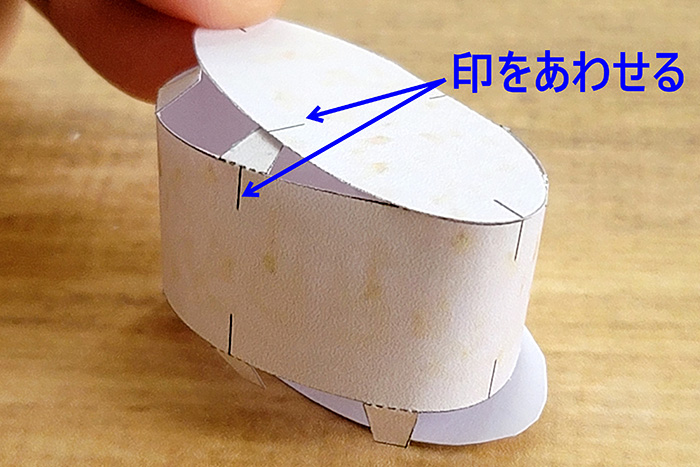

まずはシャリを作りましょう。細長い側面を貼り合わせ、楕円形の上・下面をのり付けします。

<ポイント>

・側面のカーブの部分は、ペンなどを使って曲げておくと組み立てやすいですよ。

・側面と上・下面の印をそれぞれあわせながら組み立てます。

のりが完全に乾いたら、シャリの完成です。上・下面がはみ出ている場合は、ここできれいにカットしておきましょう。

●ステップ5:ネタを作る

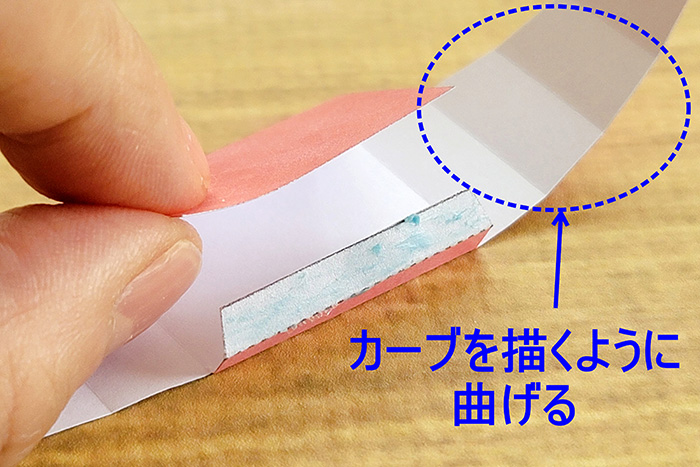

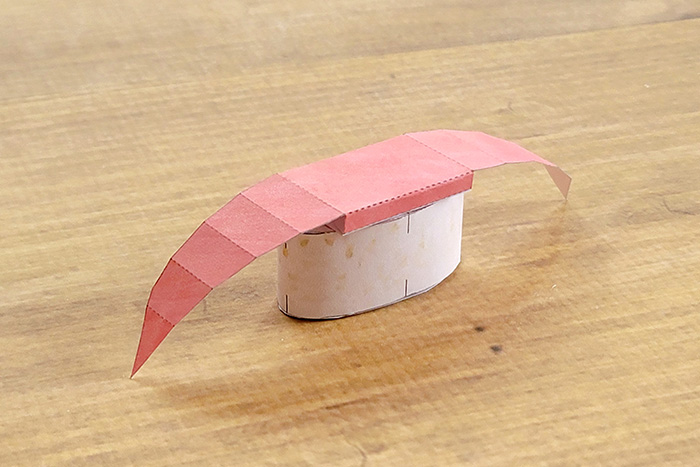

シャリができたら、次はネタ作りです。すべての山折り線を折って、ネタがカーブを描くように曲げます。形が整ったら土台ののりしろを貼り付けましょう。

●ステップ6:「本鮪の赤身」の完成

ネタをシャリの上にのせたら「本鮪の赤身」の完成です!

同じ手順で、下記5種類のにぎりも組み立てられます。

・本鮪の大とろ

・サーモン

・上穴子

・たこ

・えんがわ

「ぼたんえび」と「たまご」は手順が異なるので、次のステップから作っていきますよ。

●ステップ7:「ぼたんえび」を作る

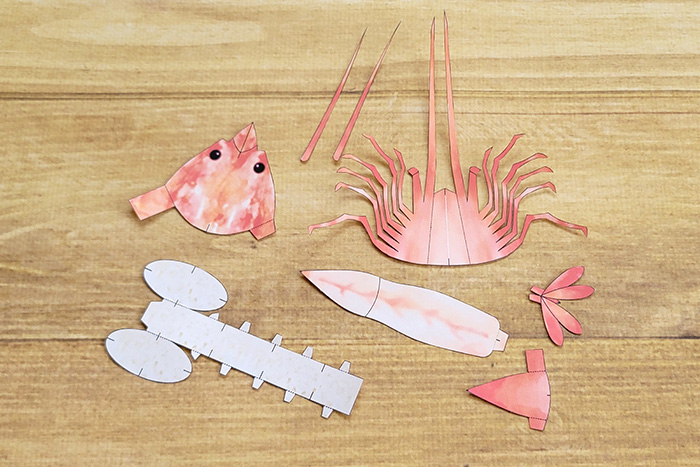

まずは「ぼたんえび」のパーツをカット。シャリ1枚とネタ7枚の合計8枚が用意できました。

<ポイント>

・手や触覚など細かい箇所がたくさんありますが、切り落とさないよう丁寧にカットしてくださいね。

シャリは「本鮪の赤身」とまったく同じ手順で作ります。

ネタのぼたんえびは、頭と身体をそれぞれ組み立てておきましょう。

ぼたんえびの身体をシャリにのせ、バランスを調整しながら頭を身体に貼り付けたら完成です!

<ポイント>

・「作り方」では、ぼたんえびの身体をシャリに貼っていますが、のせるだけでもOK。

●ステップ8:「たまご」を作る

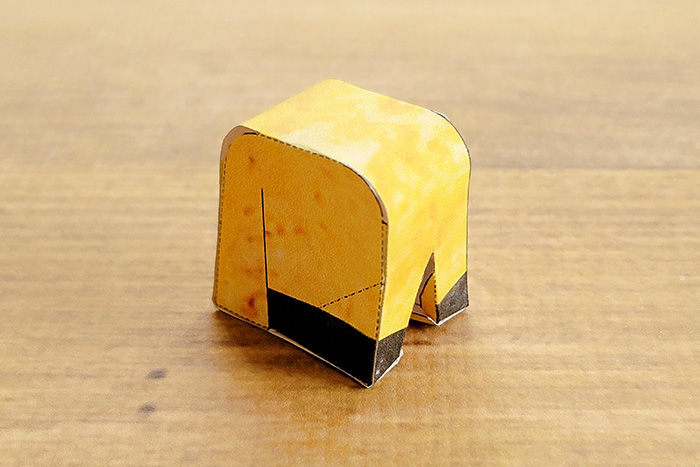

ここからは「たまご」を作っていきます。パーツはネタとシャリの2枚ですが、形状が他のにぎりとはだいぶ異なりますね。

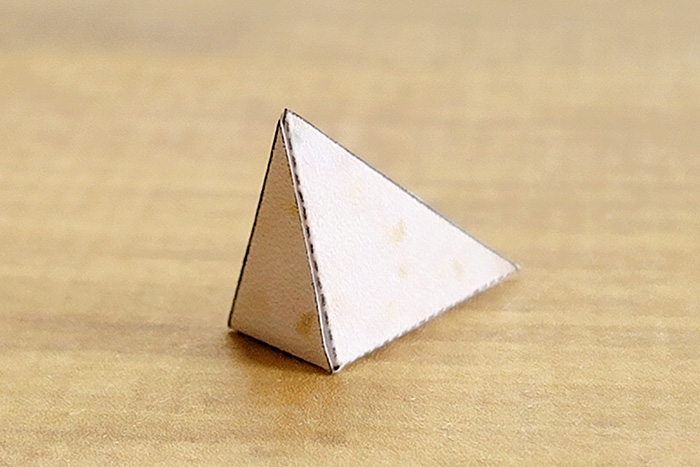

たまごもシャリから組み立てます。点線を山折りにしてのり付けすると、ご覧のような三角錐のシャリができました。

シャリの次はネタ作り。山折り線と谷折り線があるので、それぞれを折っておきます。

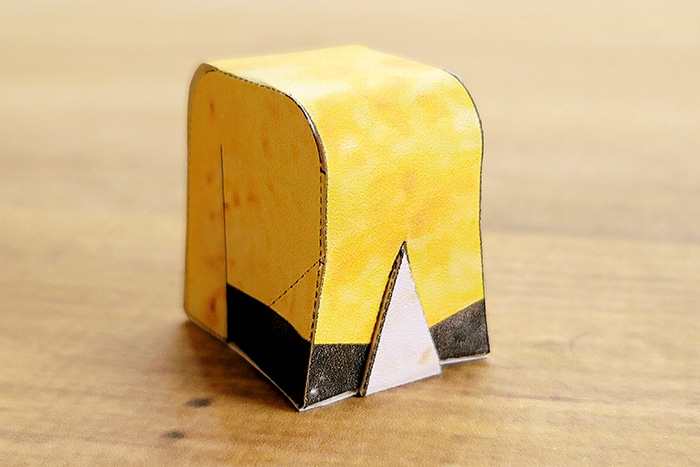

すべての線が折れたら、のり付けしながら組み立てましょう。

<ポイント>

・「シャリを入れる部分の貼り付けは、ペン先などを使うと作業しやすいですよ。

ネタの穴にシャリを入れたら「たまご」の完成です!

<ポイント>

・シャリの向きに注意しながら挿入してくださいね。

できあがり

これで8種類の「にぎり」ができあがりました。どれもリアルなデザインで本物そっくり…! 微妙な色合いの違いもちゃんと表現されているので、子どもとお寿司トークを楽しみながら工作してもよさそうですね。

「軍艦」を作る

「にぎり」の次は、人気の「軍艦」を2種類作っていきましょう。

●ステップ1:プリントコンテンツをダウンロード

「にぎり」と同様に、まずはプリントコンテンツの準備からスタート。

「Print Terrace」のサイトで「使いたいモノから選ぶ」>「趣味」>「精密ペーパークラフト」と進みます。

「【すしざんまい】お寿司のペーパークラフト」シリーズのプリントコンテンツの中から、下記2種類の「軍艦」を選びましょう。

・いくら

・うに

「Print Terrace」はコチラ

各プリントコンテンツをクリックするとダウンロードボタンが表示されるので、そちらをクリックしてファイルをダウンロードします。

<ポイント>

・ファイルはPDF形式です。

●ステップ2:プリントコンテンツを印刷

印刷したのがこちら。いずれもA4サイズ2枚で構成されていて、1枚目にパーツ、2枚目に作り方が載っています。

ここでは「いくら」を作っていきますよ。

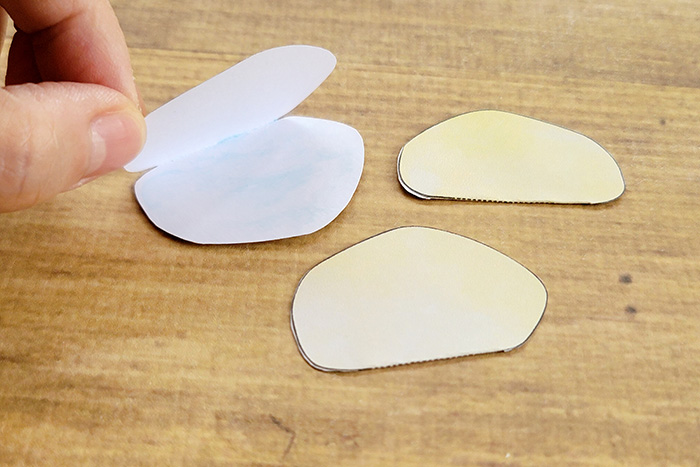

●ステップ3:パーツをカット

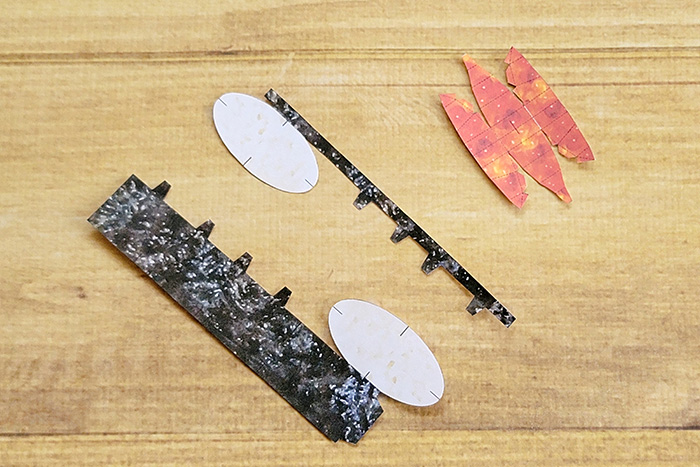

1枚目のパーツをカットします。ネタと土台2枚の合計3枚が切り抜けました。

●ステップ4:土台を作る

パーツがカットできたら、土台の上下を作ります。

いずれも作り方は同じで、側面を貼って輪っかにし、楕円部分をのり付けながら組み立てます。

●ステップ5:土台を組み立てる

土台下の内側上部に土台上をのり付けしたら、土台の完成です。

●ステップ6:ネタを作る

土台ができたら、ネタを作りましょう。点線に沿って山折りし、細長いドームのような形に組み立てます。

<ポイント>

・全体的に丸みを付けながら貼り付けていくと、自然なドーム型に仕上がりますよ。

できあがり

土台にネタをのせたら「いくら」の完成です!

<ポイント>

・「作り方」ではネタをシャリに貼っていますが、のせるだけでもOKです。

同様に「うに」も作ってみました。うには最後に楕円パーツを貼り付けて仕上げます。

いずれも海苔の光沢感がうまく表現されていて、本物を巻いているように見えますね。

「ガリ」と「寿司下駄」を作る

お寿司ができたら、最後に「ガリ」と「寿司下駄」を作っていきましょう。

●ステップ1:プリントコンテンツをダウンロード

「にぎり」や「軍艦」と同様に、最初におこなうのはプリントコンテンツの準備。

「Print Terrace」のサイトで「使いたいモノから選ぶ」>「趣味」>「精密ペーパークラフト」と進みます。

「【すしざんまい】お寿司のペーパークラフト」シリーズのプリントコンテンツの中から、「寿司下駄とガリ」を選びましょう。

「Print Terrace」はコチラ

プリントコンテンツを開いたら、右側の青いダウンロードボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。

<ポイント>

・ファイルはPDF形式です。

●ステップ2:プリントコンテンツを印刷

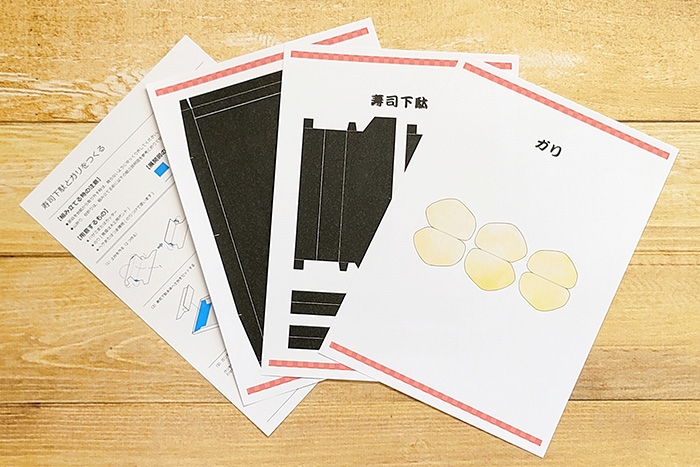

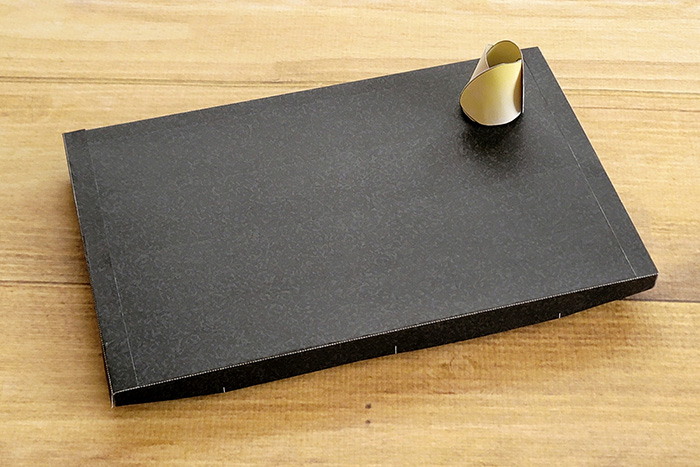

ファイルが印刷できました。A4用紙4枚で構成されており、1~3枚目にパーツ、4枚目に作り方が載っています。

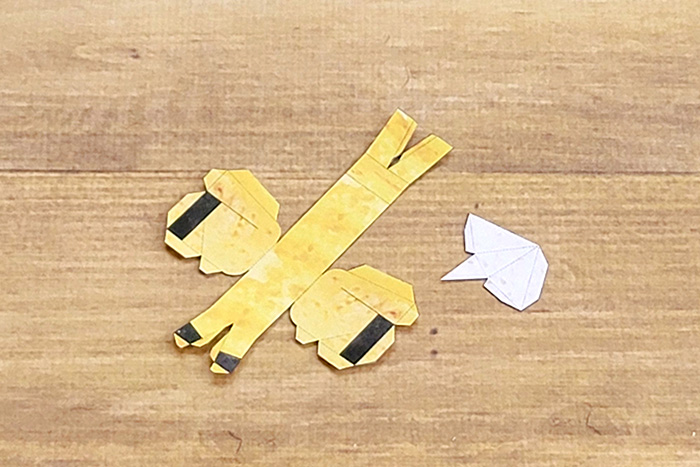

ステップ3:パーツをカット

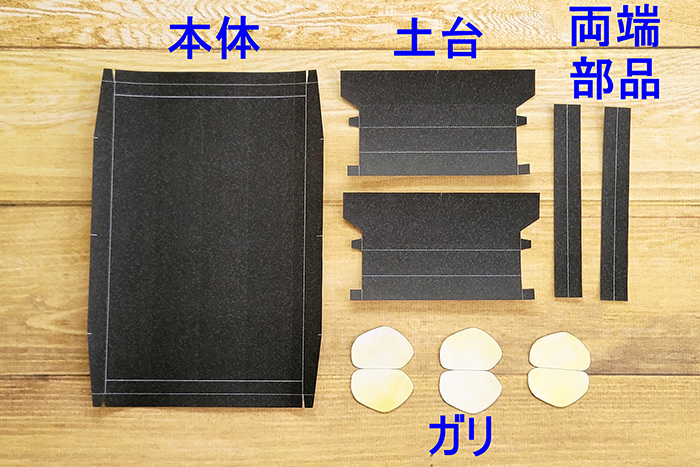

まずはパーツをすべてカットしましょう。ガリが3枚、寿司下駄が5枚で、合計8枚のパーツが用意できました。

ステップ4:「寿司下駄」の土台を作る

寿司下駄は土台から順に作っていきます。土台の山折り線・谷折り線をそれぞれ折り、のりしろを貼り合わせましょう。

ステップ5:「寿司下駄」の本体を作る

次に作るのは本体。山折り線を折り、のりしろを貼りながら箱を作るイメージで組み立てます。

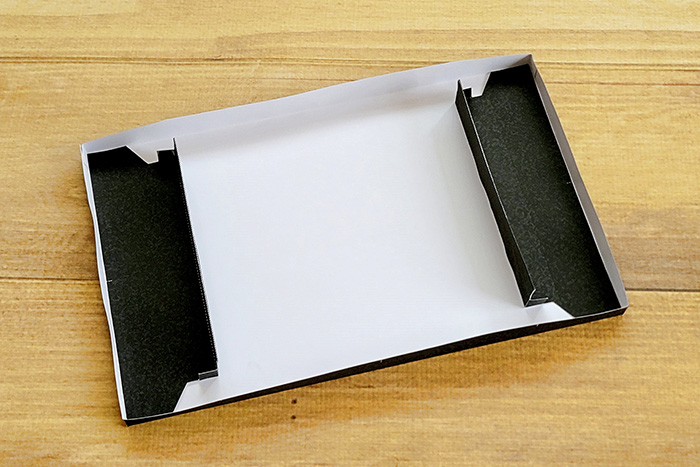

ステップ6:「寿司下駄」を組み立てる

本体ができたら裏返しにし、両脇に土台を固定します。

本体表の白線にあわせて両端部品を貼り付けたら、寿司下駄の完成です!

のりが乾燥するのを待っている間に、「ガリ」を作っていきますよ。

ステップ7:「ガリ」を作る

「ガリ」作りはとっても簡単。山折り線に沿って半分に折り、内側を貼り合わせたら完成です!

できあがり

「寿司下駄」と「ガリ」ができあがりました。黒一色の寿司下駄は、お寿司屋さんでセットされるものにそっくり。上品な雰囲気で、高級感すら漂っていますね。

今回は「作り方」の通りにガリを組み合わせてみましたが、そのままバラバラで使ってもOKですよ。

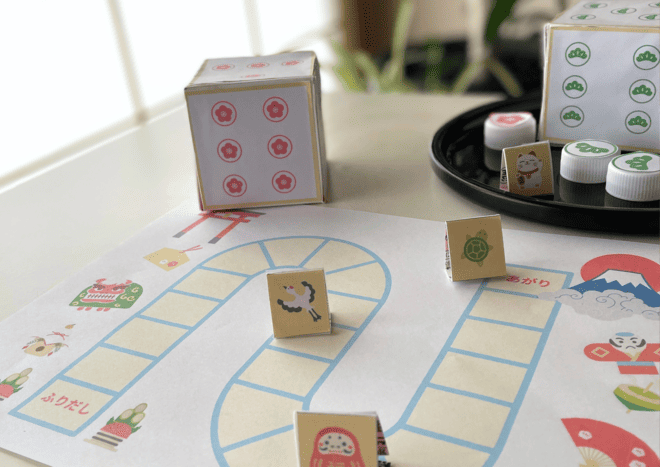

「お寿司屋さんごっこ」で遊んでみた

お寿司や寿司下駄が揃ったら、いよいよ「お寿司屋さんごっこ」をして遊んでみましょう。

さあ、いよいよお寿司屋さんが開店です! お客さんが入店されたら「いらっしゃいませ!」と声をかけ、席にご案内しますよ。

「本鮪の赤身」のオーダーが入りました。シャリとネタを手にとり、お寿司をにぎっていきましょう。

お寿司をにぎる姿を披露。みんなで「おいしくな~れ」と魔法をかけてもいいですね。

「はい! お待ち!」

元気なかけ声とともに、できあがった「本鮪の赤身」を寿司下駄にのせます。お客さんは「おいしそう!」と喜んでくれそうですね。

ひと通り遊んだら、お寿司屋さん役とお客さん役を交代してみるのもよさそうですよ。

PR

印刷したプリントコンテンツを使って“お寿司屋さんごっこ”を楽しもう!

今回は「【すしざんまい】お寿司のペーパークラフト」を使ったお寿司の作り方を紹介しました。紙で作ったとは思えないほどのクオリティーで、子どもだけでなく大人もテンションがあがりそうです。

みんなで“お寿司屋さんごっこ”を楽しめば、きっと笑顔が溢れる賑やかなお正月になりますよ。ぜひ作ってみてくださいね。

※この記事の内容は、記事掲載開始当初、もしくは更新時のものです。

※この記事でご提供する情報は、その正確性と最新性の確保に努めておりますが、完全さを保証するものではありません。当社は、当サイトの内容に関するいかなる誤り・不掲載について、一切の責任を負うものではありません。

Facebook

Facebook X

X LINE

LINE